世界の「歩く」文化

国ごとの散歩スタイルとその背景

近年、世界中で「歩く」ことが再び注目を集めています。デジタル化と情報過多の現代社会において、シンプルでアナログな行為である散歩は、心身のリフレッシュや新たな発見の場として見直されています。このムーブメントは、18世紀後半の産業革命時に似た動きを想起させますが、国ごとに独自の文化や歴史が「歩く」行為を形作ってきました。この記事では、英国、日本、アメリカ、フランスの4つの国に焦点を当て、それぞれの散歩文化とその背景を探ります。

英国

ぶらぶら歩きの芸術「Rambling」

英国の散歩文化は、世界でも類を見ないほど深く根付いています。イングランドでは、2019年のSport England Active Lives調査によると、人口の35%(約1960万人)が週に2回以上散歩し、スコットランドでは68%が30分以上のレクリエーション歩行を楽しんでいます。英国人は「Rambling」や「Strolling」など、歩く行為を表現する多様な単語を持ち、目的のない気ままな散歩を愛します。パブでビールを飲みながら、または犬と一緒に野原や丘をぶらぶら歩く姿は、英国の日常そのものです。

英国人は社会の枠組みや天候を気にせず、歩くプロセスそのものを楽しむ。

日本

自然と歴史を味わう「歩く旅」

日本の散歩文化は、歴史や自然との対話に根ざしています。古来、巡礼路や街道を歩くことは、宗教的・文化的行為でした。現代では、ハイキングやトレイルランニングが人気だが、都市部での「街歩き」や近所の散歩も注目を集めている。コロナ禍以降、散歩関連の書籍や番組が増え、身近な場所での歩きがリフレッシュの手段として見直されている。

日本の散歩者が街や自然の中で新たな発見を求める姿勢に似ている。歩きながら、寺社の歴史や季節の変化を感じるのは、日本独自の楽しみだ。

背景とエピソード:日本のトレイル文化は、熊野古道や四国遍路のような巡礼路に起源を持ち、現代では日本百名山やロングトレイルが人気です。2019年の観光庁データでは、訪日英国人が体験型旅行を好み、歩きながら日本の文化や風土を体感することが多い。たとえば、京都の哲学の道を歩く観光客は、桜や紅葉を楽しみながら思索にふける。日本の散歩文化も一過性のブームではなく、持続可能な文化として育ちつつある。

アメリカ

広大な自然と自己探求の「ハイキング」

アメリカの散歩文化は、広大な自然を背景にした「ハイキング」に特徴があります。国立公園やアパラチアン・トレイルのような長距離トレイルは、冒険心や自己探求を求める人々を引き寄せる。都市部では、ニューヨークのセントラルパークやサンフランシスコのゴールデンゲートパークでの散歩が人気だが、アメリカ人の歩く行為は「健康」や「達成感」を重視する傾向がある。

散歩は、ストレスや内面の葛藤からの解放の手段でもある。

背景とエピソード:アメリカのハイキング文化は、19世紀の自然保護運動やジョン・ミューアの影響で発展しました。アパラチアン・トレイル(約3500km)は、毎年数千人が挑戦する象徴的な、アメリカの広大な自然を前に自分を試すハイカーの情熱に似ている。2020年のパンデミック以降、都市部の散歩人口が増え、Stravaのデータではウォーキングのアクティビティが30%増加した。

フランス

美と哲学を愛でる「Flânerie」

フランスの散歩文化は、パリの「Flâneur(フラヌール)」に象徴される。19世紀の詩人ボードレールが称賛したフラヌールは、目的なく都市を彷徨い、街の美や人々の営みを観察する人々を指す。セーヌ川沿いやモンマルトルの坂道を歩き、カフェで一息つくのは、フランス流の散歩の醍醐味だ。(家を植えても、木を建ててもいい)」は、フラヌールの自由で詩的な精神に通じる。フランス人は、歩きながら美や哲学を味わう。

背景とエピソード:フラヌール文化は、産業革命後のパリで都市が発展し、歩道やカフェが整備されたことで花開いた。現代では、パリのマレ地区や地方のプロヴァンスでの散歩が人気。2023年の調査(フランス観光庁)では、観光客の40%が「街歩き」を主な目的に挙げる。フラヌールも計画性のない歩きの中でインスピレーションを得る。パリのガイドウォークでは、歴史や芸術の解説が求められ、英国同様に深い知識が重宝される。

世界の散歩文化が示すもの

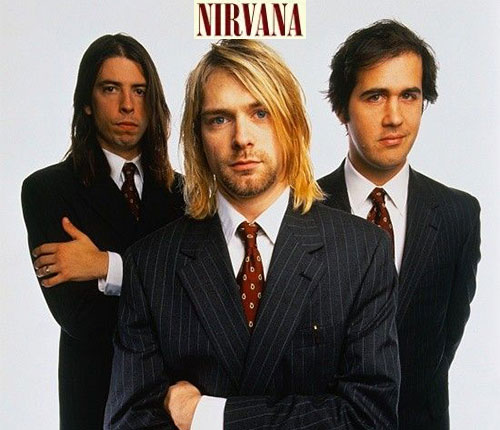

英国の気ままなランブリング、日本の歴史と自然の対話、アメリカの挑戦的なハイキング、フランスの詩的なフラヌール。それぞれの散歩文化は、歴史や国民性、環境に根ざしています。ニルヴァーナの音楽が、個々の感情や社会への反抗を爆発させたように、歩くことは各国の人々が自分や世界と向き合う手段です。デジタル時代に疲れた現代人にとって、散歩は心の解放と再発見の場。あなたの身近な場所で、今日、歩いてみませんか?

Leave a Reply